1969年12月30日,母亲带我离开北京,前往邮电部阳新五七干校。1971年11月22日,与干校初中班的同学们一起,离开干校回北京。当年的一些事情,每每在我脑海里浮现。之所以难忘,因为那是我和母亲在一起,共同渡过的精神上和生活上最坚难的两年。去时,我是一个少不更事的孩子;回来,我已学会独立面对人生。今年是我们从干校回到北京的50周年,由于疫情的关系,无法从渥太华回北京,与当年的伙伴们一起,缅怀当年共同战天斗地的岁月。因此写了一篇短文,记述一件对我影响最深,且就连我最亲近的朋友,也只知道些点滴的往事。

文 / 肖庆涵

按道教的说法,人都逃脱不了生、老、病、死、苦的劫难,而所有劫难,唯有自渡。

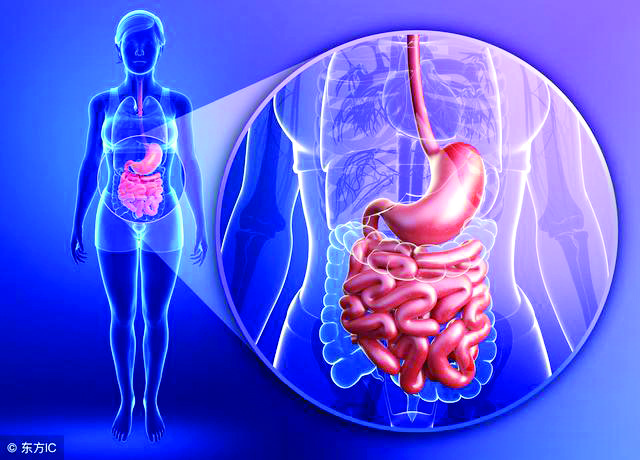

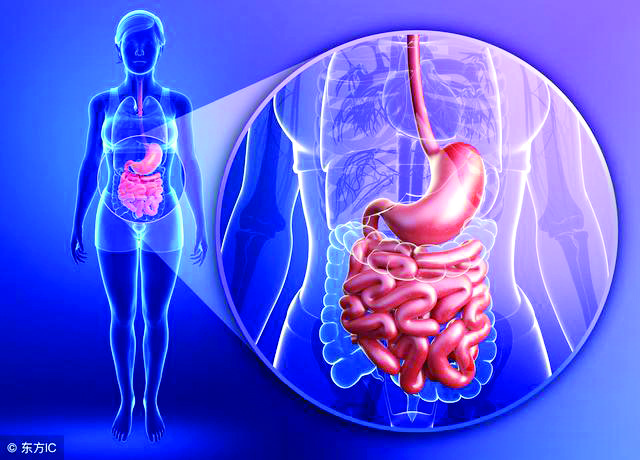

在随母亲去五七干校之前,就知道邮电部干校所在的湖北阳新,是血吸虫的重灾区。到干校参加劳动的第一天,就领到了一付粗布三角巾,用来做绑腿。出工前还要在手和裸落的皮肤上塗抹防护油,因为据说只能管2个小时,所以干起活来,谁也不愿意再去抹那粘呼呼,又不知是否管用的防护油。虽然在干校附近,时常会看到患有血吸虫病的老乡:干瘪的身体挺着充满腹水的肚子,步履蹒跚,目光呆滞,甚是可怜……但大家都觉得自己不会是倒霉的那一个。

由于我们这些半大的孩子,农忙和抗洪时,要回各连跟着大人一起,割麦摘棉,修堤抢险。所以在我们离开干校之前,对所有的中、小学生进行了一次普检,而我则成为了最倒霉的那一个:学生中唯一的疑似患者。那是1971年夏秋换季之际,干校弄来了一些检查血吸虫的试剂,用针管打在小臂上,十分钟之后,如果不红不肿就是阴性;如果鼓起一个超过1厘米的包,还带有一个小尾巴,那就是阳性。几分钟后,别人的包越来越小,而我胳膊上的包则越来越大。就像挨了当头一棒,五雷轰顶,我顿时吓得目瞪口呆,不知如何是好:本已迷茫的前途,又被蒙上了一层更黑的阴影。对一个16岁的孩子来说,这无疑是压在自己心头,却无力去搬动的一座大山!

十分钟很快就过去了,别的同学皮试的痕迹都已烟消云散、只有我的胳膊上起了一个包,还有一侧稍突出了一些,但量来量去怎么都是1厘米。因此医生给我写上了“疑似阳性,进一步检查”。放学后我一个人在操场上转来转去,想着回到连里,该怎样和我母亲说这件事。她本来身体就弱,文革初因为我外公自杀了,母亲白天要装着没事,晚上等我睡了之后,再自己一个人躲起来哭,几个月后她就患上了高血压。我真不想让她再为我染上血吸虫病而担心。正在这时,几个淘气的小孩跑过来,一边冲着我喊“大肚子啦,大肚子喽”,一边拿手在小腹前比划着挺起来的肚子。

我真想揍他们一顿,但当一想到血吸虫的事儿,就觉着自己身上软绵绵的,连打人的力气都没有了。回到连里刚和我母亲一说,她的眼泪就下来了。我说:“妈,您别哭,我只是可疑阳性。就算得了,您知道我在自学中医,我会想办法治的”。我母亲说:“生在这个家里,这么小就让你受了这么多的苦”。我说:“妈,我从小生活得比好多同龄人好多了:我有两抽屉的小人书;有铁积木;有海绵胶粒的乒乓球拍;还有一个少年比赛用的真皮足球。吃过全聚德的烤鸭;四川饭店的红油抄手;过生日还有老莫10块钱一个的奶油蛋糕吃。人生不就是酸、甜、苦、辣,各种滋味都要尝一尝的吗?您放心,我已经长大了,您知道我最喜欢的一句话是:‘路就在你自己脚下’”!