文 / 肖庆涵

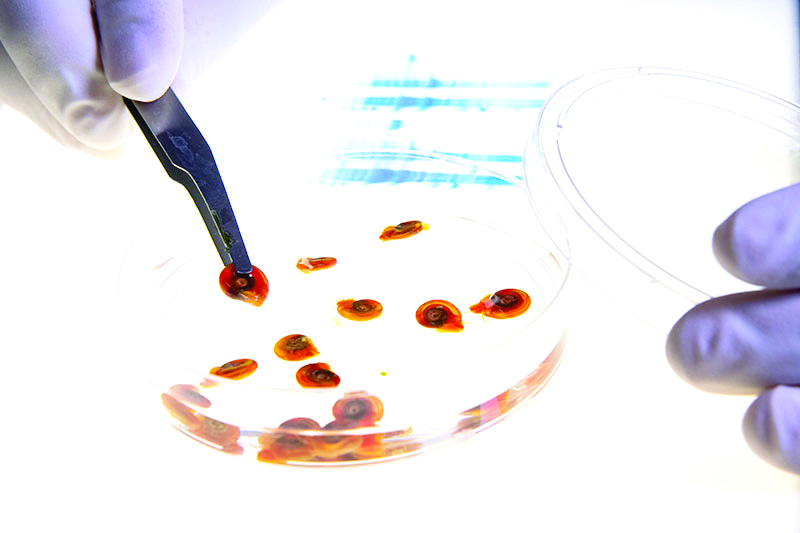

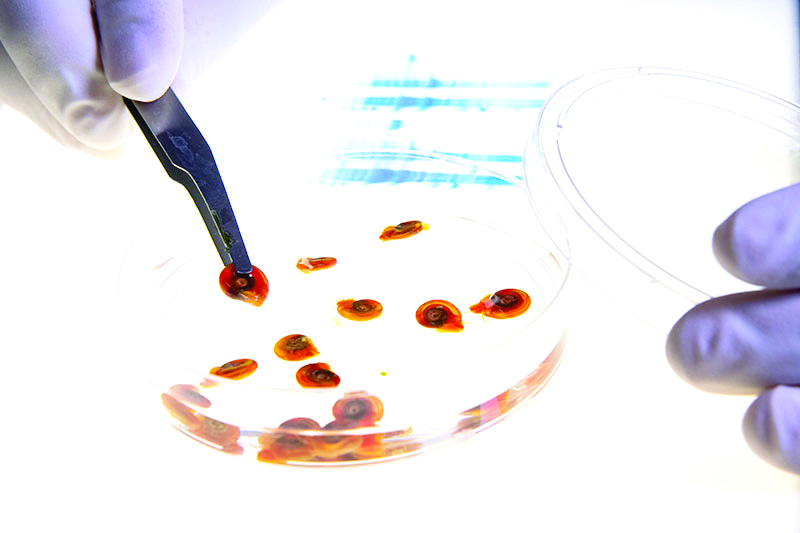

1971年11月,干校里的初中生被允许回北京了,离别了母亲,我自己回到北京,参加71届中学生分配,去了北京东方红汽车制造厂当学徒工,在总零件库做仓库工。几个月后,邮电部从湖北请了专家,来给在京的血吸虫患者做乙状结肠镜检查,我也在名单上。检查是从结肠上取下一块活体组织,看看有没有血吸虫的卵。我的结果是“末见虫卵”,但这并不代表我未被感染,可能结肠取得不是地方,也可能是我被感染的比较轻、虫卵不多的原因。当时《友谊医院》是北京唯一能治疗血吸虫病的医院。颂安哥的小姨子志丽姐在那里的挂号室工作,所以请她帮忙介绍大夫,我在友谊医院开了6张化验单。然后写信跟父母说好,如果6次结果都是阴性,我就是没染上血吸虫病,以后也别提、不想这件事了。前5次的结果都是“未见毛蚴”,第6次我去取化验结果时、找不到我的化验单,护士说你去化验室问问吧。我找到化验室,敲门出来了一位慈眉善目的老化验师。我说:“我叫肖庆涵,来找我的化验单”。听着我的北京口音,她细细地打量了一番后问我:“你一个北京人,小小的年纪怎么会得这种病”。我就告诉了她,我随母亲上湖北干校的事。她说:“一个孩子得了这病,父母又不在身边,真可怜”。又说:“你的化验单我扣下了,因为只看到了一只毛蚴,我怕写上阴性你就不再来检查了”。我说:“还真是这样,我已经验了5次了,这次报告如果是阴性,我就再也不会继续检查了”。她说:“你再送一次化验,我给你仔细盯着”。我说:“那就谢谢您了”。化验后又没看见化验单,我就又去了化验室。老化验师告诉我:看到了几只毛蚴,属于轻度感染。并说你年纪轻轻的,还是尽早治疗吧。谢过她之后,我就要开始想想如何治疗了。

血吸虫病被称为是一种“治不好,但一时死不了的病”。当时治血吸虫病的方法,是注射毒性很强的锑-273。如果药用多了,血吸虫死了,人也会落下心、肝、肾方面的毛病,从此病病歪歪的。如果药用少了,血吸虫只是昏迷,二年之内会醒过来,所以治完后要在二年内做多次检查,确定血吸虫是死光了,不会死灰复燃。由于在干校时,见过用锑-273治后的患者是什么情况,所以我不想用它来治。查了一下中医要用巴豆,疗效也不好,因此每星期三厂休时,我就去北海公园西侧的北京图书馆,自己看书、看报、查资料,找寻治疗血吸虫的办法。总算功夫不负有心人,很快让我査到上海在试验用“敌百虫”治疗血吸虫病。我就想:自杀的人喝敌敌畏、敌百虫,救回来好像都没太大的后遗症,不妨就用这个药试试。

友谊医院是不会让我自己选药的,因此我母亲休探亲假回到北京,找了邮电医院从干校回来的蔡医生,请她从上海调敌百虫来为我治疗血吸虫病。整个疗程是住院三个月,第一个月是吃、喝、玩、睡,养精蓄锐并做身体的全面检查,确定可以用药。第二个月是毎天中午吃一片敌百虫(像当时的VC那么小),上下午都要量体温,听心脏,如有不适就要随时处理。第三个月是恢复期,逐渐做些运动,但不能劳累过度,以免心脏承受不了落下毛病。我那时刚进工厂不久,一下子要请三个月的病假,领导说很可能要延长一年的学徒期。管不了那么多了,先治病要紧。我在住院前,把自己所管的零件名称和编号做成了卡片,住在医院里,没事时就背零件号。回厂上班后,我比天天上班的人对零件都熟,因此领导按期给我转了正。后来因为我对零件太熟了,被调到厂生产科,负责全厂六个分厂、三个车间,每个月短缺零件的生产计划,这些都是后话了。