文 / 刘福琪

我在保定一中高中就读的那三年,张尚志老师一直担任我们俄语课。高二、高三两年,又当起了我们的班主任。隆准方口,眉如卧蚕,仪表堂堂;如果身高再增加那么十来公分,“魁梧”二字也当之无愧了,板书潇洒而飘逸,发音清晰而动听。其他俄语老师说,张老师是标准的莫斯科音。多年以后回忆,属于俄语老师的那一部分内容,实在模模糊糊,只记得自己曾经跟张老师学过俄语。但关于班主任张老师的形象,大概所有弟子都会清晰如昨。

那个年代的中学生,尤其名校的高中生,根本不存在纪律问题,班主任操不着什么心。学生们想的是“学好数理化,天塌也不怕”“目标清华和北大,对得起妈妈对得起爸”。

尽管如此,50来个血气方刚的年轻人,难免出现这样那样或轻或重的不愉快。不苟言笑的张老师,脸色就更见阴沉那么一阵子。凭借张老师放低放慢的语调和鼻翼处的两道深线,同学们就知道,张老师绝不是温文尔雅、随和柔顺之人。他有脾气,有个性,不轻易发作就是了。关键时候善于克制和控制,是付出过代价的。

印尼归侨周锡鸿,平日里油头粉面,衣服光鲜,天马行空,独来独往,严重的问题是有时夜不归宿。张老师几次提醒,良言规劝。而周锡鸿知过不改,反而强词夺理,文过饰非,甚至蛮横顶撞。张老师终于忍无可忍,怒发了一次脾气。声调依然低慢,只是平添了几丝重浊的鼻音,鼻翼处的深线显然微微抽动:“不要以为生在洋地盘就有了篾视校规和法纪的资本。狂傲蛮横闹个性,是无知和幼稚的表现。我20多年忽大忽小,忽东忽西,自己刨坑自己埋,不就是忘了自己行老几?我要不是闹个性,能沦为小小的高中教员?我年轻时的同事们,最低也是县委书记。哼!”

关于张老师的履历,大家早从不同的渠道七凑八敛地掌握了大概。

张老师是河北完县人,自幼移居东北,直接在俄国人开办的学校里学习俄语。资历很深,“三八式”干部,延安小米延河水,吃过喝过。年轻气盛,桀骜不驯,因屡屡抗上而屡屡左迁。先丢失党票,最后“沦为小小的高中教员”。脚步迈进保定市第一中学的大门,随即大彻大悟,真正明白了人应当怎样作做,世应当怎样处。自以为刚正不阿,难免是刚愎自用——老农老圃还懂得耿直万人嫌呢。

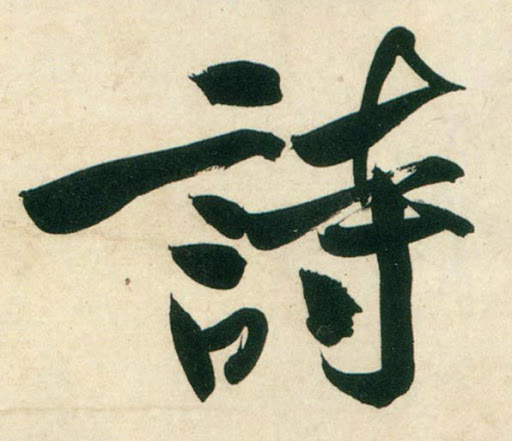

小小的高中教员之职,远不能充分施展满腹的经伦和满脑的智慧。于是他孜孜不倦于业余创作,借以抒发襟抱,疏散块垒。《保定日报》、《河北日报》时不时有张老师的小说和散文发表。文采飞扬,锦绣满纸,但字里行间似乎强压着一股幽怨和郁闷。《三个好朋友》、《40度的电灯泡下》等作品,我都读过,是一种享受,也感到有些压抑。

(见于2019.8.5《中老年时报》)